护理科普

护理科普

最新公告

被偷走的28岁夏天:中青年脑卒中及卒中后抑郁的预警与护理干预

信息来源:苏州市护理学会日期:2025-04-01作者:苏小护浏览次数:4327

一、案例启示:一个年轻患者的生死突围

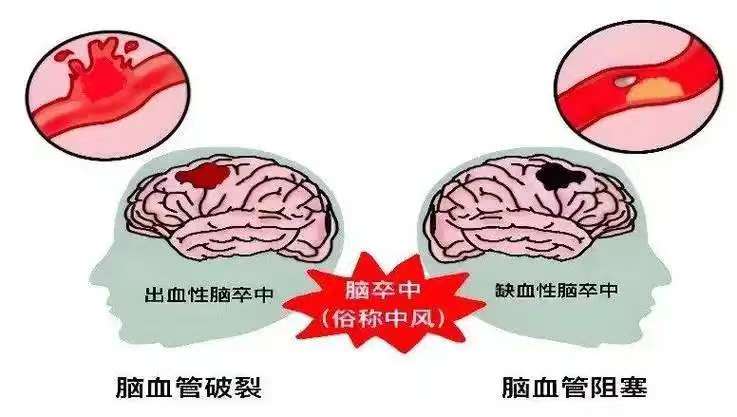

28岁的李然是游戏公司最年轻的项目主管,在连续3个月“996”工作后,某日凌晨突发右手无力、言语不清,确诊为急性脑梗死。他的脑血管状态如同70岁老人,病因直指长期熬夜、高压和缺乏运动。治疗期间,他陷入抑郁:拒绝沟通、放弃康复、甚至搜索“瘫痪能活多久”……这一案例敲响警钟——脑卒中已非老年人“专利”,中青年群体亟需重视健康风险。脑梗死,即缺血性脑卒中,是指各种脑血管病变所致脑部血液供应障碍,导致局部脑组织缺血、缺氧性坏死,迅速出现相应神经功能缺损比如失语、偏瘫等表现的一类临床综合征。脑卒中是指各种原因引起的脑血管疾病急性发作,它主要分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中,其中缺血性脑卒中约占77.8%。

二、认知升级:中青年脑卒中现状与危害

(一)什么是中青年缺血性脑卒中?

中青年缺血性脑卒中指发病时年龄在60岁以下,在西方国家,过去20年其发病率占全部缺血性脑卒中的5%,2021年全球卒中报告显示我国中青年脑卒中发病率增长到40%。脑卒中发病逐渐呈现年轻化趋势,据统计,全世界每年有近200万中青年人新发脑卒中事件,其中缺血性卒中上升显著。工作压力、不良生活习惯加速了这一年轻化趋势。

(二)危险因素:潜伏在身边的“健康杀手”

(1)可控因素:高血压、糖尿病、吸烟酗酒、高脂饮食、腹型肥胖、运动不足。

(2)隐形威胁:长期精神紧张、情绪波动、睡眠剥夺(如李然的“996”模式)。

(3)协同效应:多因素叠加显著升高发病风险,中青年人群更易忽视早期预警。

三、沉默的危机:卒中后抑郁的识别与管理

卒中后抑郁发病率高、危害深远:数据警示:30%患者发病2周内出现抑郁,1年累积患病率达42%。

典型表现:

心理症状:情绪低落、兴趣丧失(如李然逃避工作)、自杀意念。

躯体症状:失眠、食欲减退、晨重夜轻。

社会功能损害:病耻感强、康复依从性差,卒中复发风险增加49%。

四、护理干预:从身心康复到社会支持

(一)心理社会干预——护理人员的核心角色

认知行为疗法(CBT):

认知重塑:通过健康讲座破除“卒中=人生终结”的错误观念,每周2次集体辅导。

行为激活:制定个性化康复目标(如每日步行10分钟),家属协助记录进展。

情绪支持:建立信任关系,每日30分钟倾听患者诉求,引导宣泄负面情绪。

家庭赋能:培训家属掌握基础护理技能(如协助翻身、语言训练),营造包容的家庭环境。

(二)药物与康复协同

药物治疗:遵医嘱使用SSRIs(如舍曲林)缓解抑郁,中药制剂辅助调节情志。

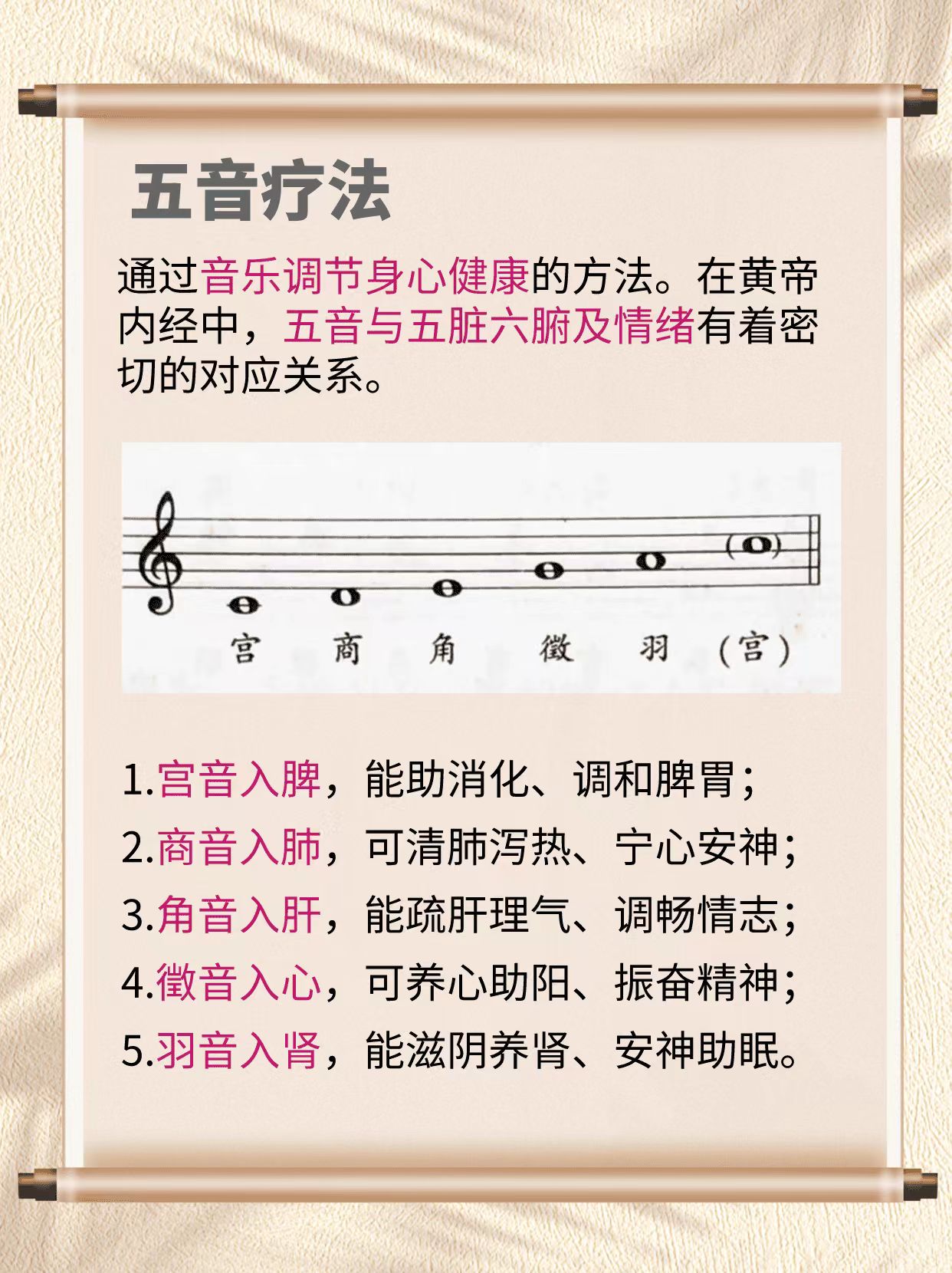

功能康复:早期介入物理治疗(如步态训练、手部精细动作练习),结合五行音乐疗法改善睡眠。

(三)社区资源联动

联合社区卫生中心建立“卒中后抑郁筛查档案”,定期随访高危人群。

开设线上支持小组,鼓励患者分享康复经验,减少社会孤立。

五、结局与启示:裂痕亦是重生之光

李然在家人支持与专业护理下,逐步恢复社会功能。他的马克杯摔裂后以金漆修补,象征“脆弱中的坚韧”。这一案例提醒我们:

预防重于治疗:中青年需定期监测血压、血糖,保持每周150分钟中等强度运动。

早发现早干预:突发肢体麻木、言语障碍时,立即拨打120,把握“黄金4.5小时”。

心理健康不可忽视:护理工作者应主动筛查卒中后抑郁,构建“身心同治”的照护体系。

真正的健康,是身体与心灵的双向奔赴。